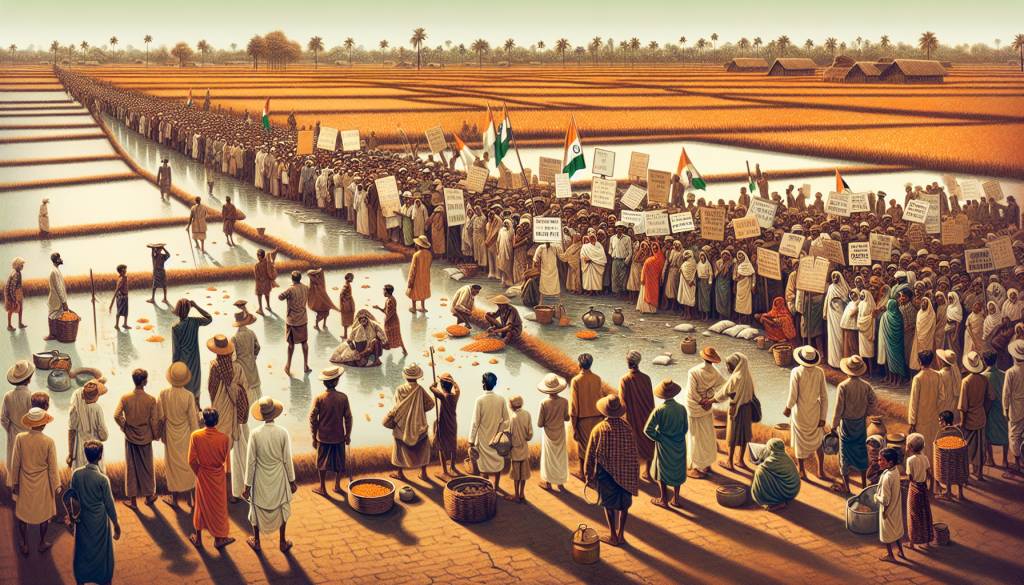

Les émeutes de la faim qui ont frappé le Bengale en 1943 sont un chapitre sombre de l’histoire mondiale, où des circonstances politiques et naturelles se sont croisées pour créer une crise humanitaire de grande ampleur. Ces émeutes ont non seulement révélé les vulnérabilités structurelles du système d’administration coloniale de l’époque, mais ont également souligné l’impact dévastateur des politiques de rationnement sur des populations déjà éprouvées par les aléas climatiques et économiques.

Contexte historique et causes des émeutes de la faim

En 1943, la province du Bengale, alors sous domination britannique, a été le théâtre d’une famine sans précédent. Plusieurs facteurs ont contribué à cette catastrophe : les cyclones et inondations qui ont ravagé les récoltes, l’augmentation de la demande alimentaire due à la présence de troupes en lien avec la Seconde Guerre mondiale, et un marché noir florissant entraînant des prix hors d’accès pour la plupart des habitants. De plus, la politique de rationnement mise en place par les autorités coloniales britanniques a souvent été critiquée pour sa gestion inefficace et discriminatoire, qui a exacerbé la crise en privilégiant certaines zones urbaines et certains groupes sociaux.

L’explosion des émeutes de la faim et leur déroulement

Face à l’ampleur de la disette, les populations affamées ont rapidement perdu patience. Les émeutes de la faim qui ont alors éclaté étaient des manifestations spontanées de colère et de désespoir. Des magasins de nourriture ont été pillés et des entrepôts de grains assaillis. La violence de ces émeutes témoigne du niveau de détresse et de la frayeur des citoyens confrontés à une mort certaine par inanition. Le gouvernement britannique, pris au dépourvu, a dû répondre en déployant des forces pour rétablir l’ordre, souvent par des méthodes répressives, accentuant ainsi la tension entre les colons et les colonisés.

La réponse institutionnelle et ses limites

Le gouvernement colonial a tenté de mettre en œuvre des mesures d’urgence pour endiguer la crise. Des distributions de nourriture gratuites ou à bas prix, la création de cantines populaires et la mise en place de coupons de rationnement ont été quelques-unes des stratégies adoptées. Cependant, ces mesures ont été largement insuffisantes et mal exécutées. Les stocks de secours étaient insuffisants et leur distribution était entachée de corruption et de favoritisme. La politique de rationnement, déjà dénoncée pour ses inégalités, n’a fait qu’aggraver le ressentiment au sein de la population bengalie.

Les répercussions politiques et sociales des émeutes

Les émeutes de la faim ont eu des implications profondes sur le plan politique et social. Elles ont exacerbé les tensions entre les différentes communautés et ont révélé l’ampleur des disparités sociales. En outre, ces événements ont nourri un sentiment nationaliste et anti-colonialiste qui s’est amplifié dans la région, en fournissant une matière concrète aux mouvements indépendantistes pour dénoncer l’incompétence de la politique britannique et revendiquer une gouvernance autochtone. La famine du Bengale a finalement servi de catalyseur, contribuant à accélérer le processus d’indépendance de l’Inde.

L’héritage et la mémoire des émeutes de la faim du Bengale

L’histoire des émeutes de la faim du Bengale en 1943 est désormais gravée dans la mémoire collective comme un exemple tragique des conséquences de politiques gouvernementales défaillantes sur la vie des gens. L’événement a inspiré des œuvres littéraires, des études académiques et des débats sur la meilleure façon de gérer la sécurité alimentaire et de répondre aux crises alimentaires dans le monde. De plus, il suscite une réflexion sur la responsabilité des gouvernements envers leurs citoyens, surtout en période de crise, ainsi qu’un examen des mécanismes de solidarité internationale en cas de famine.

Au-delà du simple récit historique, les émeutes de la faim du Bengale en 1943 interpellent notre conscience collective sur les droits humains fondamentaux, notamment le droit à l’alimentation. En revisitant cet épisode douloureux de l’histoire, on peut méditer sur les leçons à en tirer pour éviter que de telles tragédies se reproduisent. La connaissance des faits historiques, alliée à une analyse éclairée des enjeux politiques, économiques et sociaux, demeure un outil essentiel pour forger des politiques plus justes et plus efficaces pour l’avenir.

Cet article ne prétend pas couvrir de manière exhaustive tous les aspects des émeutes de la faim au Bengale en 1943, mais espère servir de point de départ pour une exploration plus profonde de cette page importante de l’histoire. Une compréhension attentive des événements passés peut nous aider à prévenir les crises futures et à construire un monde plus équitable.